望遠鏡の仕組み

太陽を観測するための装置としてまず紹介すべきは望遠鏡でしょう。普通に「 (光学) 望遠鏡」と言った場合、

可視光

脚注

[可視光]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 380 nm から 780 nm の領域のものを可視光と言います。人間の目が感じることのできる領域です。

や

赤外線

脚注

[赤外線]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 780 nm から 0.1 mm の領域のものを赤外線と言います。波長帯によっては地球大気に吸収されます。

や

赤外線

脚注

[赤外線]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 780 nm から 0.1 mm の領域のものを赤外線と言います。波長帯によっては地球大気に吸収されます。

の波長域で観測を行うための装置を指すと思います。対して、

電波

脚注

[電波]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 0.1 mm より大きい領域のものを電波と言います。このうち、地球大気に吸収・反射されずに地上で観測できる領域は波長 1 mm から 10 m 程度 (周波数に換算すると 30 MHz から 300 GHz) です。多彩な物理機構によって発せられたものが観測されます。

の波長域で観測を行うための装置を指すと思います。対して、

電波

脚注

[電波]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 0.1 mm より大きい領域のものを電波と言います。このうち、地球大気に吸収・反射されずに地上で観測できる領域は波長 1 mm から 10 m 程度 (周波数に換算すると 30 MHz から 300 GHz) です。多彩な物理機構によって発せられたものが観測されます。

の波長域で観測を行うための装置は特に電波望遠鏡と呼ばれます。電波観測については別の記事「地上からの観測 2:電波観測」で説明します。

の波長域で観測を行うための装置は特に電波望遠鏡と呼ばれます。電波観測については別の記事「地上からの観測 2:電波観測」で説明します。

後に述べるように、太陽を高分解能で観測するためには、夜空に輝く他の天体を観測する場合とは違う特殊な工夫を望遠鏡に施す必要があります。そこで、太陽観測専用の望遠鏡がしばしば建設されます。それらは太陽望遠鏡 (solar telescope) と呼ばれます。

記事「宇宙からの観測」で説明していますが、太陽望遠鏡を搭載した人工衛星による宇宙からの観測も行われています。それに対する地上観測のメリットを挙げると、次の通りでしょう。

- 人工衛星に搭載できる観測装置の大きさや重さには限度があるが、地上ならば、(技術とコストの許す限りにおいて) 大型の望遠鏡を建設できる。

- 宇宙での修復作業は不可能に近いが、地上ならば壊れても修復できる。また、装置の寿命も長い。

- 望遠鏡全体を解体しなくとも、観測装置のアップデートが可能。

現在、世界各国に太陽望遠鏡が建設されています。例えば日本の大型太陽望遠鏡としては、京大の 飛騨天文台 (岐阜県) に口径 60 cm のもの (ドームレス太陽望遠鏡、DST) があります。

屈折式と反射式

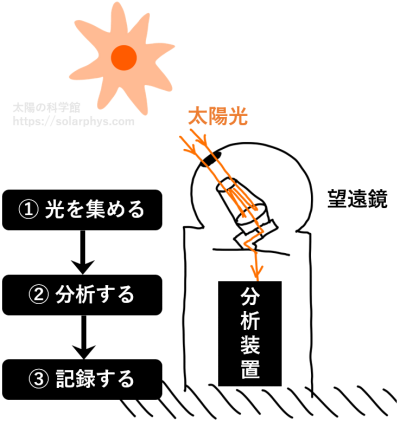

太陽望遠鏡とは、簡単に言うと、① 太陽から来る光のみを集め、② それを分析し、③ 記録する装置です ( 図 1 )。この 3 つの段階のそれぞれにおいて、より品質を高めるための技術が投入されます。

光の集め方は大きく分けて次の 2 通りが用いられます。レンズを用いるか、鏡を用いるかです。

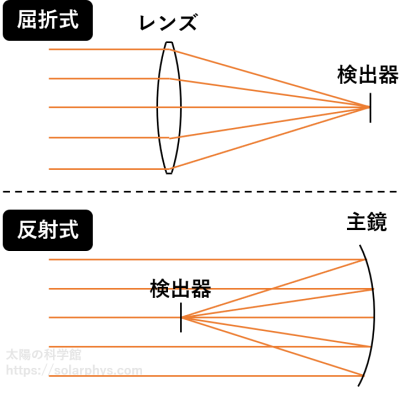

レンズを用いる方法は屈折式と呼ばれます ( 図 2 の上段 )。単純にはレンズの焦点面に光の検出器を置けば、太陽の姿を記録することができます。実際には焦点の位置にコリメータと呼ばれる装置を置いて収束した光線を平行にし、更にいくつもの鏡やレンズを経由して光を整えつつ、分析装置まで送り届けます。

光を集めるのに鏡を用いる方法は反射式と呼ばれます ( 図 2 の下段 )。適切な曲面を描いた鏡を用いれば、一ヶ所に光を集めることができます。このときに用いられる鏡を主鏡と言います。

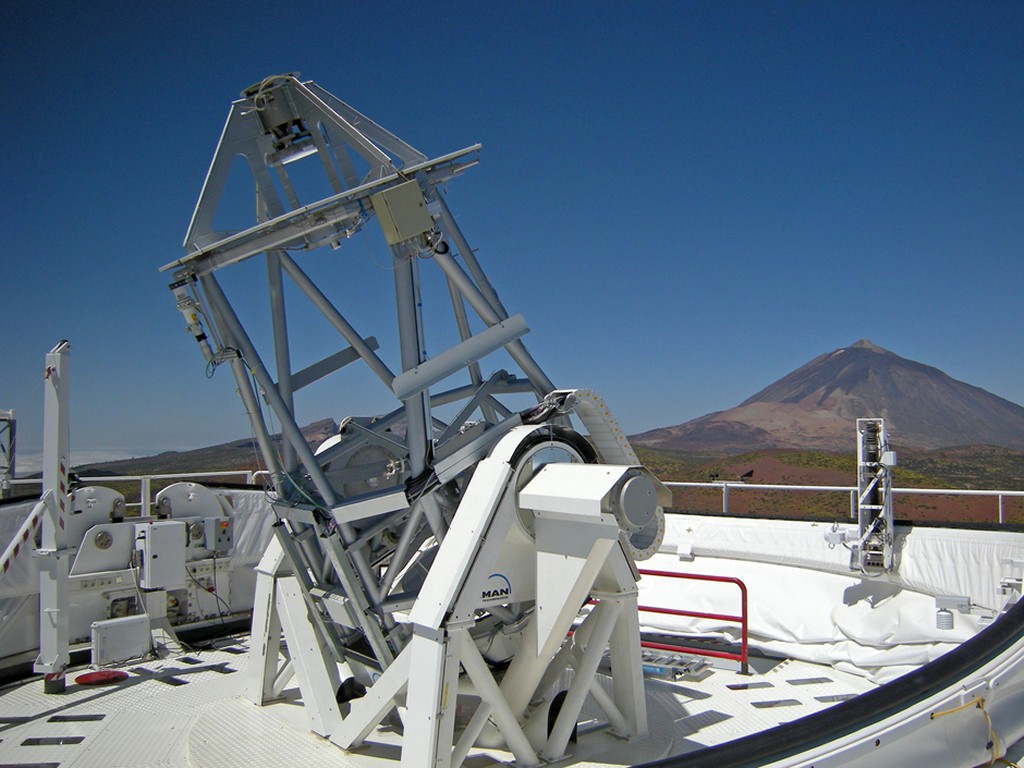

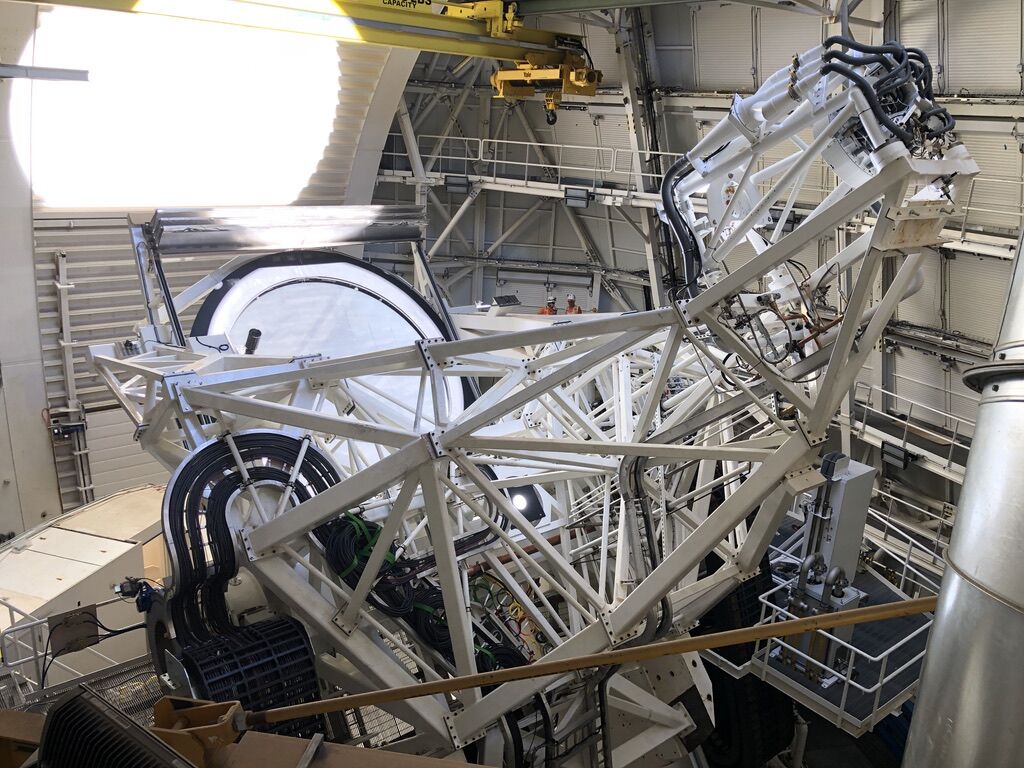

歪みのない大きなレンズを設置するよりは、大きな鏡を設置する方が、コストと技術的な壁が低いため、大型の望遠鏡では反射式が主流です。図 3 はドイツの反射式太陽望遠鏡 GREGOR ( Schmidt et al., 2012 ) です。図に映っているのは建物の屋上に設置された集光部の様子です。ここで集められた光は建物内部の分析装置に送られます。

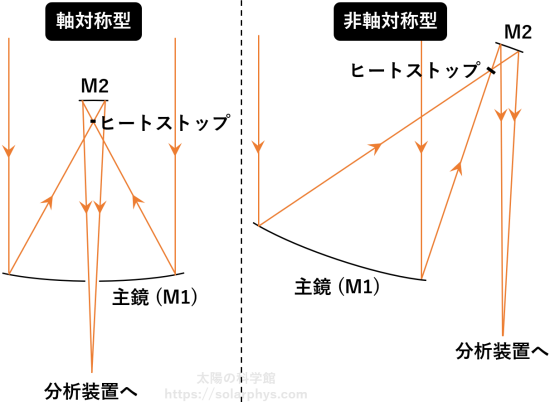

実際の反射式望遠鏡の基本的な構造を模式的に表したのが 図 4 です。GREGOR は軸対称型です。主鏡で反射された光は焦点に収束します。焦点にはヒートストップと呼ばれる装置が取り付けられています。これは、観測したい視野の外から来る光を適当な方向に反射するか吸収するかして捨てる装置です。観測に必要のない太陽光によって装置を無駄に温めないようにする工夫です。

望遠鏡の工夫 1:大きいほど得

現在、太陽望遠鏡の大型化が進んでいます。上で説明した光を集めるためのレンズなり主鏡なりの直径のことを口径と言います。口径が大きな太陽望遠鏡を建設するメリットを 2 つ紹介します。

細かく見える

望遠鏡は口径が大きいほど、分解能が上がります。(空間) 分解能とは、どれだけ細かく見ることができるかです。

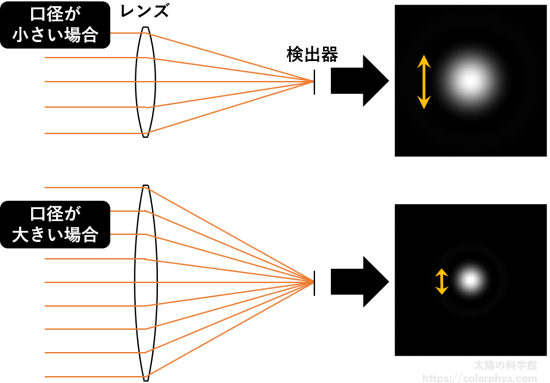

例えば 図 5 のように、レンズの焦点面に検出器を置いた場合を想定します。仮に、天球上のある一点から放たれる、ある波長の光を観測したとします。このとき、光が波の性質を持つことと関連して、検出器にはどうしてもある程度の広がりを持った光源として観測されます。これは反射式望遠鏡の場合も同じです。

その広がりの大きさはレンズの口径に反比例します。口径が大きくなる程、より細かくはっきりとした光源として観測されます。

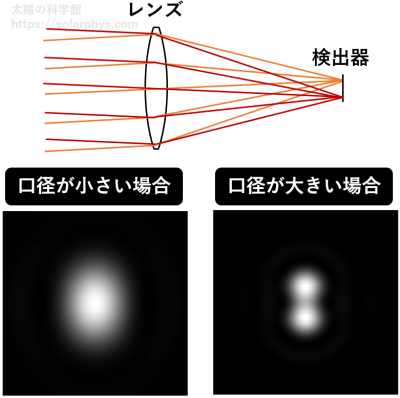

今度は、天球上の少しだけ離れた 2 点から放たれる仮想的な光を観測した場合を考えます。口径が十分に大きければ、図 6 の右のように、異なる 2 点として観測できます。しかし、口径が小さい場合は、図の左のように、広がりを持った 1 点として観測されてしまいます。

これが望遠鏡の分解能の差です。口径が大きいほど、太陽のより細かい構造を見分けることができるわけです。逆に言うと、口径が小さい場合、焦点面にいくら高解像度の検出器を置いても、写る太陽の姿はぼやけてしまいます。これを専門用語では回折限界 (diffraction limit) と言います。

口径が同じ場合、検出される点光源の広がりは観測する光の波長に比例します。つまり、同じ口径の望遠鏡で波長の長い光を観測した場合は、短波長のときより分解能が落ちます。言い換えると、例えば赤外線で観測を行いたい場合、可視光望遠鏡と同じだけの分解能を得るためには、より大きな口径の望遠鏡を建設する必要があります。

レイリーの評価基準 (Rayleigh criterion) を用いると、口径 \(D\) の円形望遠鏡で波長 \(\lambda\) の光を観測したときの回折限界での分解能は

\[1.22\frac{\lambda}{D} \ \text{rad}\]

と表せます ( 例えば 家正則ほか, 2017 )。例えば GREGOR ( 図 3 ) のような口径 1.5 m の望遠鏡で波長 500 nm の可視光を観測した場合、分解能は 0.08 秒角程度です。1 秒角とは 1 度の 3600 分の 1 の角度です。これは太陽表面にある 60 km 程度の構造を見分けられる能力です。ただし、後に述べるように、実際に回折限界での分解能を発揮するには更なる壁が立ちはだかります。

たくさんの光を集められる

太陽の光は強いので、研究に用いられる太陽望遠鏡は、装置を傷めないように積極的に減光フィルターが取り付けられているのだろうと想像する方もいるかもしれません。現実はむしろその逆で、特に

コロナ

脚注

[コロナ]:高度数千 km より高層の大気を指します (太陽半径は約 70 万 km)。極端紫外線や X 線で見ることができます。

の観測や偏光分光観測と呼ばれる類の観測では、光の量が足りないのが常です。

の観測や偏光分光観測と呼ばれる類の観測では、光の量が足りないのが常です。

大口径の望遠鏡を建設するもうひとつのメリットは、光をたくさん集められることです。光をたくさん集めた方が得であることを実感していただくために、具体例を示します。

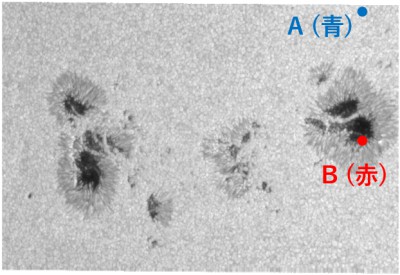

日本の JAXA/ISAS が主体となって開発した太陽観測衛星ひのでは口径 50 cm の太陽望遠鏡 SOT を持ちます。SOT で集められた光の一部は SP と呼ばれる分析装置に送られます。図 7, 図 8 は SP の観測結果の一例です。

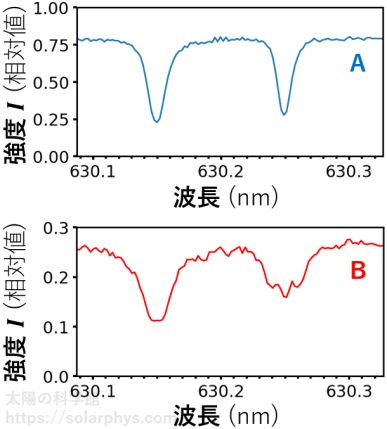

SP はいわゆる「偏光分光観測」と呼ばれる種類の観測を行う装置です ( Lites et al., 2013 )。図 7 に写った領域を幅 1139 ピクセル × 高さ 768 ピクセルの解像度で観測することができます。更に、SP はこの各ピクセルに対して 図 8 のようなスペクトルを計測することができます。

スペクトルとは、装置に飛び込んできた光子を波長ごとに仕分けし、各波長の光子の数を縦軸として示したグラフ (ヒストグラム) のようなものです。光の波長や光子などの基本知識は記事「光とは何か?」で説明しています。

図 8 は 630.09 nm から 630.32 nm 程度の波長域のスペクトルですが、SP はこの波長域を 112 個の区間に区切ります。各区間の幅は 0.002 nm 程度です。4.8 秒かけて各区間内の波長を持つ光子の数を数え、それを縦軸として表示したものが 図 8 のグラフです。ただし、図の縦軸に示された値は相対値です。このときの 4.8 秒は露出時間と呼ばれます。

詳しい計算方法は 光の記事 で説明していますが、面積が \((0.25)^2\cdot \pi \ \text{m}^2\) 程度の SOT の主鏡に、露出時間 4.8 秒の間に飛び込んでくる光子の総数は、\(10^{21}\) 個の桁数であると見積もられます。これらの光子の内、図 7 の特定の 1 ピクセルの方角から飛んでくるものだけを取り出すと、その個数は \(10^{13}\) 個まで減ります ( 図 9 )。更に、それらの内で、図 8 で 112 個に分けられた 1 つの区間内の波長を持つ光子だけを取り出すと、\(10^7\) 個まで減ります。

得られた光子を複数の装置で山分けしているのもあって、数十個に 1 個程度の割合で光子を観測できるくらいの効率なので、実際に露出時間の間に観測される光子数は \(10^6\) 個の桁数になります。一般に、たくさんの光子を観測するほどデータの精度は良くなります。\(10^6\) 個の光子は \(10^{-3}\) の精度で観測を行うのに必要な数です。この精度を以てして、SP のデータは

光球

脚注

[光球]:フィルターを通さずに可視光で観測したときに明るく映る層のことです。大雑把にはこの層が「太陽表面」と呼ばれます。より細かくは高度 0 から 500 km あたりの層を言います。

の磁場推定の用途に用いることができます。推定について詳しくは記事「プラズマ診断:太陽を「見る」だけでここまで分かる」を見てください。

の磁場推定の用途に用いることができます。推定について詳しくは記事「プラズマ診断:太陽を「見る」だけでここまで分かる」を見てください。

このように、偏光分光観測を行うとなると、光の量は余るほどあるわけではないのです。露出時間を 4.8 秒からもっと長くすると、その分たくさんの光子を集められます。しかし、露出時間より短い時間スケールの現象は「ブレて」写ることになります。もっと言うと、SP は幅 1 ピクセル × 高さ 768 ピクセルの領域しか一度に観測できないため、1 回の観測を 4.8 秒で行っても、図 7 に写っている領域を全て観測するには 1 時間以上かかります。

Lagg et al. (2017) の見積もりによると、目まぐるしく変化する光球の様子を「ブレる」ことなく撮影するには、1 秒より短い露出時間が必要です。つまり、SP は露出時間の短縮化についてはある程度妥協して、得られるスペクトルの解像度と精度を上げることに注力して設計された装置と言えます。このように、太陽観測では、何かの質を上げるために別の何かをあきらめなければならないことがしばしばあります。

例えば SOT の 3 倍の口径の望遠鏡を建設したとします。このとき、回折限界での分解能は 3 倍になりますが、敢えて SOT と同じ粗さの空間解像度で観測すれば、 1 ピクセルあたりに集めることができる光子の数は、理想的には 9 倍になるはずです。すると、同じ精度を保ったまま、露出時間を 9 分の 1 にすることも可能なわけです。このように、口径が大きくなることで、観測の可能性が広がります。

上で述べた例は光球の偏光分光観測を行う場合の話でしたが、光球の上の

彩層

脚注

[彩層]:太陽大気のうち、高度 500 km から数千 km の層を指します (太陽半径は約 70 万 km)。太陽表面より少しだけ上の領域と考えてください。例えば波長 656.3 nm (Hα 線) や 396 nm (Ca H 線)、 30.4 nm の光などで観測すると見ることができます。

における磁場を調べるべく偏光分光観測を行う場合には、もっとシビアになります。彩層が発する光の強さは、光球に比べて 10 % 程度しかありません。更に、彩層の磁場は光球に比べて弱いので、磁場の推定に用いるデータには、光球の場合より高い観測精度が要求されます。更に更に、彩層の活動は光球より激しいと考えられているため、露出時間も短くする必要があります。彩層の偏光分光観測を行うことは、現在では難しい挑戦です。このあたりの話題について詳しくは Lagg et al. (2017) を読んでください。

における磁場を調べるべく偏光分光観測を行う場合には、もっとシビアになります。彩層が発する光の強さは、光球に比べて 10 % 程度しかありません。更に、彩層の磁場は光球に比べて弱いので、磁場の推定に用いるデータには、光球の場合より高い観測精度が要求されます。更に更に、彩層の活動は光球より激しいと考えられているため、露出時間も短くする必要があります。彩層の偏光分光観測を行うことは、現在では難しい挑戦です。このあたりの話題について詳しくは Lagg et al. (2017) を読んでください。

最新の望遠鏡

このように、太陽をより細かい解像度で観測するためには、より大口径の望遠鏡を建設するのが基本です。現在、高解像度で観測を行える太陽望遠鏡としては、スウェーデンの Swedish 1-m Solar Telescope ( SST、口径 1 m、Scharmer et al., 2003 ) やドイツの GREGOR ( 口径 1.5 m、Schmidt et al., 2012 )、米国の Goode Solar Telescope ( GST、1.6 m、Goode & Cao, 2012 ) のように、口径 1 m 台が主力です。最近、米国が 4 m ( Daniel K. Inoue Solar Telescope、DKIST、Rimmele et al., 2020 ) を新たに建設しました。欧州では 4.2 m ( Europian Solar Telescope、EST、Matthews et al., 2016 )、中国では 8 m ( Chinese Giant Solar Telescope、Liu et al., 2014 ) の計画があります。

図 10 に DKIST の外観と 4 m の主鏡の様子を載せました。図 4 の非軸対称型の構造をしています。DKIST 建設時の目標には、例えば次のことが挙げられています ( Rimmele et al., 2020 )。

- 口径 1 m 台の望遠鏡が可視光の観測で達成してきた空間解像度と同じかそれ以上の分解能を、より波長の長い

赤外線

脚注

[赤外線]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 780 nm から 0.1 mm の領域のものを赤外線と言います。波長帯によっては地球大気に吸収されます。

の観測で得ること。

の観測で得ること。

- 光子をたくさん集められる能力を生かし、発する光の弱い

コロナ

脚注

[コロナ]:高度数千 km より高層の大気を指します (太陽半径は約 70 万 km)。極端紫外線や X 線で見ることができます。

をこれまでにない精度で観測すること。

をこれまでにない精度で観測すること。

望遠鏡の工夫 2:気流との闘い

口径を大きくすれば分解能を上げられると述べました。残念ながら、口径を大きくしても、その望遠鏡の限界の分解能 (回折限界) で観測を行うためには更なる工夫が必要になります。分解能を下げてしまう最大の敵は地球大気です。

気流をどう抑えるか

夜空の星はチカチカと瞬いています。これは、星自体の光量が変化しているわけではなく、地球大気の影響です。我々の頭上では常に風が起こり、場所によって温度差もあります。このように揺らいだ空気の中を光が伝搬すると、屈折によって伝搬経路自体も揺らぎます ( 図 11 )。その結果、地上から見た星の像も揺らぎます。この現象をシーイングと言います。

太陽の場合も、細かい構造を観測しようとすると、このシーイングの影響が深刻になります。一定の露出時間をかけて揺らいだ像を撮影すると、ブレてぼやけてしまうのです。望遠鏡にはシーイングを改善するための工夫が施されています。

太陽観測は昼間に行われるため、地面が太陽光によって熱せられることで生じる上昇気流の影響が大きいようです。そのため、太陽望遠鏡は上昇気流が発生しにくい湖のほとりに建設されることがあります。例えば米国の GST ( Goode & Cao, 2012 ) がその例です ( 図 12 )。

また、多くの太陽望遠鏡では、集光部を地面から遠ざけることによって、この気流の影響を避けています。例えば DKIST ( 図 10 ) の場合は、地上 28 m の高さに主鏡が設置されています ( Rimmele et al., 2020 )。

密閉型と開放型

太陽望遠鏡では、強い光を扱うため、対策を施さなければ鏡などの装置が高温になります。また、建物自体も太陽光にあてられています。すると、望遠鏡の建物の内部に気流が起きます。これを筒内気流と言い、シーイングを悪くする原因のひとつです。

筒内気流を防ぐひとつの方法は、望遠鏡の外側と内側を完全に隔てて、筒内を真空にすることです。そうすれば、当然筒内気流は起きません。この方法を採用している望遠鏡には、例えばスウェーデンの SST ( Scharmer et al., 2003 ) があります。外観を 図 13 に載せました。

SST はレンズを用いた屈折式望遠鏡です。写真に黒く写っている口径 1 m の窓に巨大なレンズが取り付けられており、内部は真空に保たれています。レンズの焦点距離は 20 m 程度です。レンズで屈折した光は 2 つの鏡に反射されて塔の内部に送られます。塔のふもと付近には、光を整えるためのレンズや鏡がいくつか設置されていて、それらを経由して分析装置まで送られます。

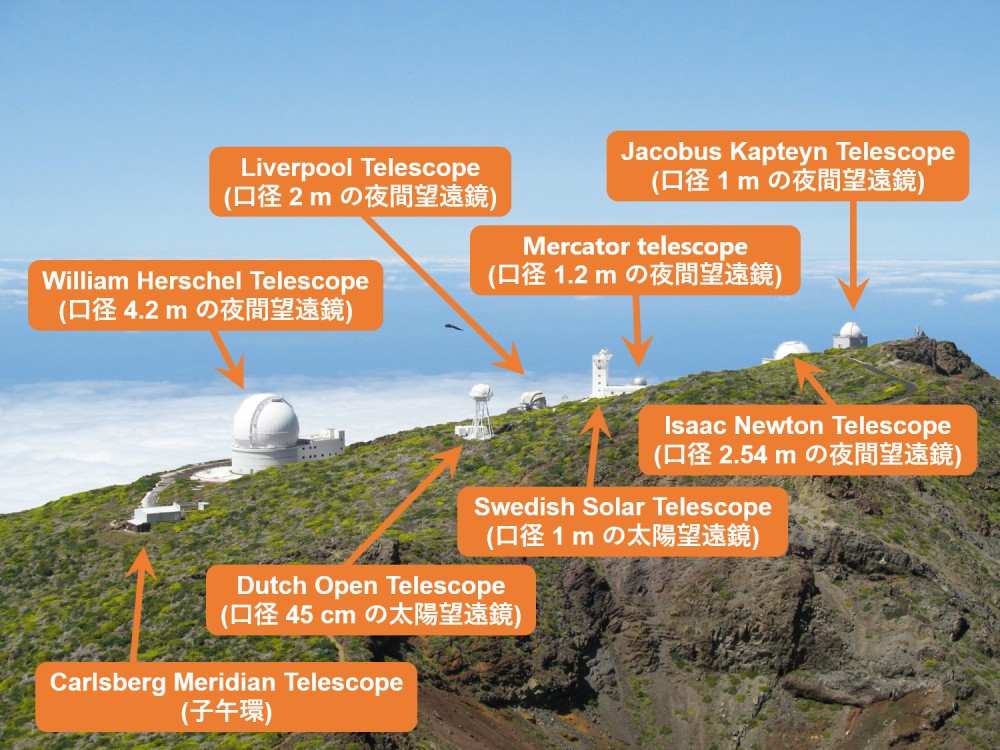

余談ですが、SST のあるカナリア諸島ラ・パルマ島は、各国の研究所の望遠鏡が集まる国際的天文観測拠点のひとつです。例えば 図 14 に載せたアングルには 8 個の望遠鏡が写っています。図には SST ともうひとつ、オランダの太陽望遠鏡 (Dutch Open Telescope、DOT) も写っています。DOT は運営主体の解散を受け、現在は凍結中のようです ( DOT のウェブサイト )。

後述する補償光学という技術の登場によって、シーイングの影響は以前ほど怖くなくなりました。また、真空型で口径を大きくするのには技術的な限界があるため、近年建設されている大口径の望遠鏡では、この方式は採用されなくなりました。

例えば DKIST ( 図 10 ) の場合は、主鏡の覆い (ドーム) にたくさんの窓を設けて風通しを良くし、建物や鏡などの装置は常に冷却され、周囲の気温より高くならないようにコントロールされています。また、GREGOR ( 図 3 ) の場合は、ドームを完全に開けて主鏡を外気に晒しています。このように、なるべく筒内気流を起こさないようにした上で、補償光学の力を用いて回折限界を達成します。

補償光学

補償光学とは、いわば力技でシーイングの影響を克服しようとするシステムです。太陽観測の分野では 2000 年頃から用いられるようになってきて、現在ではほとんどの大型太陽望遠鏡に装備されています。

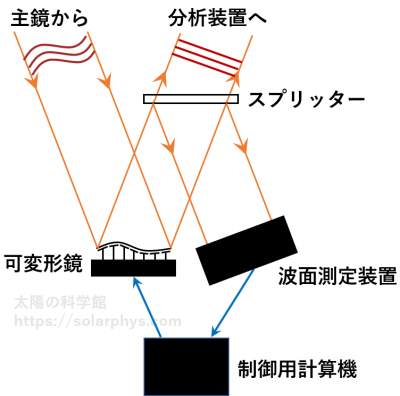

補償光学システムの基本構造を 図 15 に示しました。望遠鏡の集光部からやってきた乱れた光は可変形鏡に反射されることで整えられ、シーイングの影響が極力排除されます。

制御用計算機は、測定された光の乱れを元に、可変形鏡をどのような形にすれば乱れを整えられるかを瞬時に計算します。可変形鏡はその指示に即時対応します。光の乱れ方は目まぐるしく変化するため、このような乱れの測定と計算、可変形鏡の制御の流れが 1 秒間に数百回以上行われます。計算機 (コンピュータ) の高速化のおかげで可能になった技術です。

太陽観測における補償光学について詳しくは、例えば Rimmele & Marino (2011) を読んでください。

補償光学とは別に、画像を撮影 (記録) した後でシーイングの影響を除去する手法もあります。例えば、スペックルイメージング (speckle imaging, speckle reconstruction) と呼ばれるものです ( 例えば Wöger et al., 2008 )。この方法では、観測精度の確保に十分な露出時間で撮影する代わりに、大気の揺らぎより短い露出時間で連続して何枚も撮影します。得られた一連の画像に対し、コンピュータ内でとある処理を施すことで、大気の揺らぎの影響が排除された十分な露出時間の画像を再構成します。

分析装置

望遠鏡で集められた光から情報を得るには、更に光を分析し、記録する過程が必要です。望遠鏡には通常複数の分析装置が設置されており、集められた光を各装置で山分けしたり、時には独占的に用いることで、様々な観測を行います。

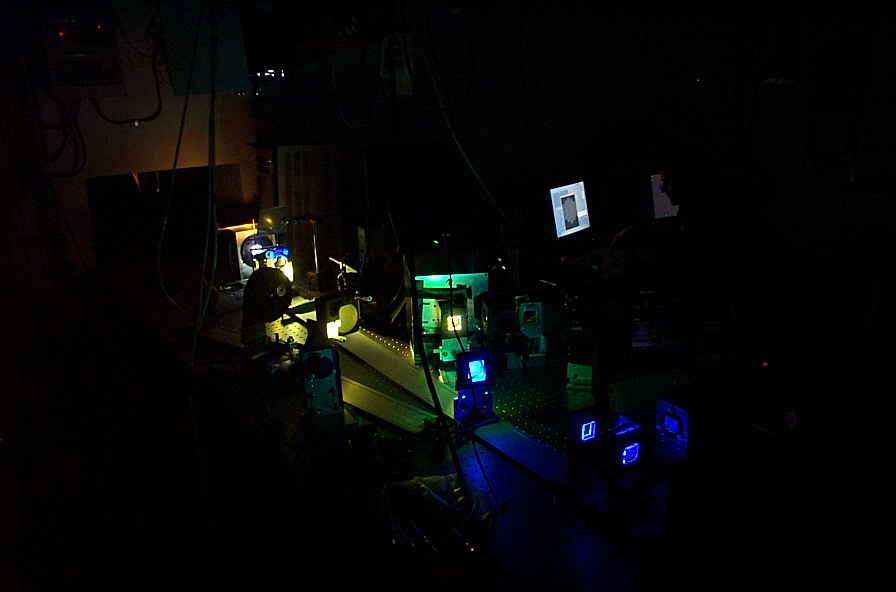

例として、SST に設置された分析装置で実際に観測している様子を 図 16 に載せます。集められた光は、このような暗い部屋の中で、複数のフィルターやレンズのような光学素子に通され、最後には検出器で測定されます。

頻繁に行われる観測のタイプには、「撮像観測 (imaging)」と「分光観測 (spectroscopy)」があります。それぞれの基本的な仕組みを説明します。

撮像観測

撮像とは、太陽の 2 次元的な姿を一枚の画像に収めることです。言い換えると、観測している視野内の各方角から飛んでくる光子の数をそれぞれ数えるということです。画像を連続して撮影して繋げれば動画になります。

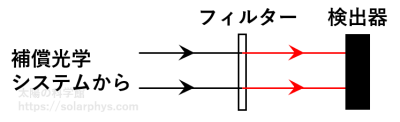

撮像観測は特定の波長で行われることがほとんどです。つまり、集められた光は特定の波長のみを通すフィルターにかけられた後、CCD カメラのような検出器で記録されます ( 図 17 )。

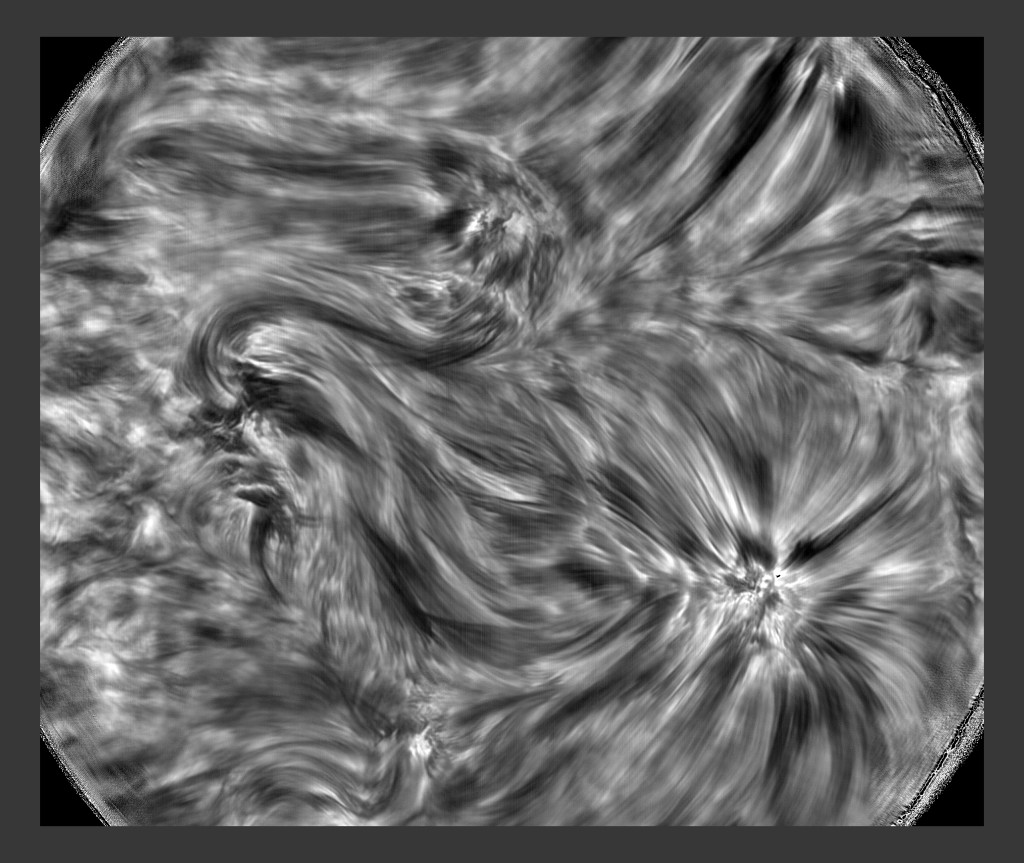

例えば、GST には VIS と呼ばれる撮像観測装置が取り付けられています (詳しくは ビッグベアー太陽観測所のサイト 参照)。この装置は幅 0.007 nm というとても狭い波長域しか透過しないフィルターを持っています。VIS が波長 656.28 nm (Hα 線) で撮影した

彩層

脚注

[彩層]:太陽大気のうち、高度 500 km から数千 km の層を指します (太陽半径は約 70 万 km)。太陽表面より少しだけ上の領域と考えてください。例えば波長 656.3 nm (Hα 線) や 396 nm (Ca H 線)、 30.4 nm の光などで観測すると見ることができます。

の様子を 図 18 に示します。

の様子を 図 18 に示します。

VIS のフィルターは透過する波長を自由に変えられるので、少しずつ波長をずらしながら何枚も撮影することで、画像に写っている各点でのスペクトルを観測することもできます。

撮像観測で用いられるフィルターには、薄膜干渉と呼ばれる現象が用いられていることが多いです。シャボン玉が虹色に見えることがあります ( 図 19 )。これは、シャボン玉が太陽光の内の特定の波長 (色) の光だけを選択的に反射していることを意味します。意図してこれと似た状況を作り出すことで、特定の波長のみを透過するフィルターを作ることができます。

分光観測

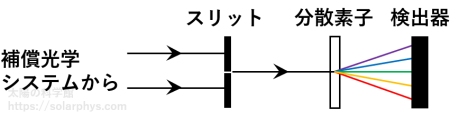

分光観測とは、スペクトルを観測することです。言い換えると、特定の方向から来る光子の集団を波長ごとに仕分けて数えるということです。図 8 に結果を示した観測衛星ひのでの SP も分光観測装置です。

分光観測装置の本質的な部分を模式的に 図 20 に示しました。集められた光はスリットに通されることで、特定の方向から来る光子のみが取り出されます。その後、プリズムや回折格子のような光学素子に通されます。これらの素子は、入射した光を波長ごとに分散させ、違う向きに出射する機能を持ちます。その光を CCD カメラのような検出器で記録すれば、検出器のピクセルごとに決まった波長の光子のみを数えられるわけです。

偏光観測

上述した撮像観測や分光観測で測定するのは、光子の数、すなわち光の強度 (明るさ) です。詳しくは プラズマ診断の記事 で説明していますが、強度に加えて、光の偏光状態も測定したい場合があります。

偏光とは、波である光の振動方向に関する性質です。詳しくは記事「偏光とは何か?:光の持つ 2 つの状態」で説明していますが、光の強度 \(I\) に加えて、\(Q, U, V\) という 3 つの量を測定することで、偏光状態は一意に決定されます。

実際には、例えば波長板と偏光板を組み合わせた素子を上述した装置の光路のどこかに加えます。この素子で特定の偏光状態を持った光子のみが取り出され、検出器で数え上げられます。波長板を回転させるなどして、違う偏光状態の光子を取り出しては数え上げる操作を繰り返せば、得られた光子数 (強度) のデータから逆算して、\(I, Q, U, V\) を推定することができます。

参考文献

記事全体として参考にした書籍

- 小島正宜, 﨏隆志, 柴崎清登, 徳丸宗利, 花岡庸一郎, 原弘久 & 渡邊鉄哉. (2009). 太陽外層大気の観測方法と装置. 桜井隆, 小島正宜, 小杉健郎 & 柴田一成 編, シリーズ 現代の天文学 第 10 巻 『太陽』 (東京: 日本評論社), 第 4 章.

- 家正則, 岩室史英, 舞原俊憲, 水本好彦 & 吉田道利 編 (2017). シリーズ 現代の天文学 第 15 巻 『宇宙の観測 I - 光・赤外天文学』, 第 2 版 (東京: 日本評論社).

引用した文献

- Goode, P. R. and Cao, W. (2012). The 1.6 m off-axis New Solar Telescope (NST) in Big Bear, in Proc. SPIE 8444, Ground-based and Airborne Telescopes IV, 844403 ( リンク ).

- Lagg, A., Lites, B., Harvey, J., Gosain, S. and Centeno, R. (2017). Measurements of photospheric and chromospheric magnetic fields. Space Science Reviews, 210, 37-76 .

- Lites, B. W., Akin, D. L., Card, G., Cruz, T., Duncan, D. W., Edwards, C. G., Elmore, D. F., Hoffmann, C., Katsukawa, Y., Katz, N., Kubo, M., Ichimoto, K., Shimizu, T., Shine, R. A., Streander, K. V., Suematsu, A., Tarbell, T. D., Title, A. M. and Tsuneta, S. (2013). The Hinode Spectro-Polarimeter. Solar Physics, 283, 579-599 .

- Lites, B. W. and Ichimoto, K. (2013). The SP_PREP data preparation package for the Hinode Spectro-Polarimeter. Solar Physics, 283, 601-629 .

- Liu, Z., Jin, Z., Yuan, S., Lin, J., Deng, Y., Ji, H. and Yan, Y. (2014). The progress of Chinese Giant Solar Telescope, in Proc. SPIE 9145, Ground-based and Airborne Telescopes V, 914526 ( リンク ).

- Matthews, S. A., Collados, M., Mathioudakis, M. and Erdelyi, R. (2016). The European Solar Telescope (EST), in Proc. SPIE 9908, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VI, 990809 ( リンク ).

- Rimmele, T. R. and Marino, J. (2011). Solar adaptive optics. Living Reviews in Solar Physics, 8, 2 .

- Rimmele, T. R., Warner, M., Keil, S. L. et al. (2020). The Daniel K. Inouye Solar Telescope – observatory overview. Solar Physics, 295, 172 .

- Scharmer, G. B., Bjelksjo, K., Korhonen, T. K., Lindberg, B. and Petterson, B. (2003). The 1-meter Swedish solar telescope, in Proc. SPIE 4853, Innovative Telescopes and Instrumentation for Solar Astrophysics ( リンク ).

- Schmidt, W., von der Lühe, O., Volkmer, R. et al. (2012). The 1.5 meter solar telescope GREGOR. Astronomische Nachrichten, 333, 796-809 .

- Wöger, F., von der Lühe, O. and Reardon, K. (2008). Speckle interferometry with adaptive optics corrected solar data. Astronomy & Astrophysics, 488, 375-381 .