大気が表面より熱い

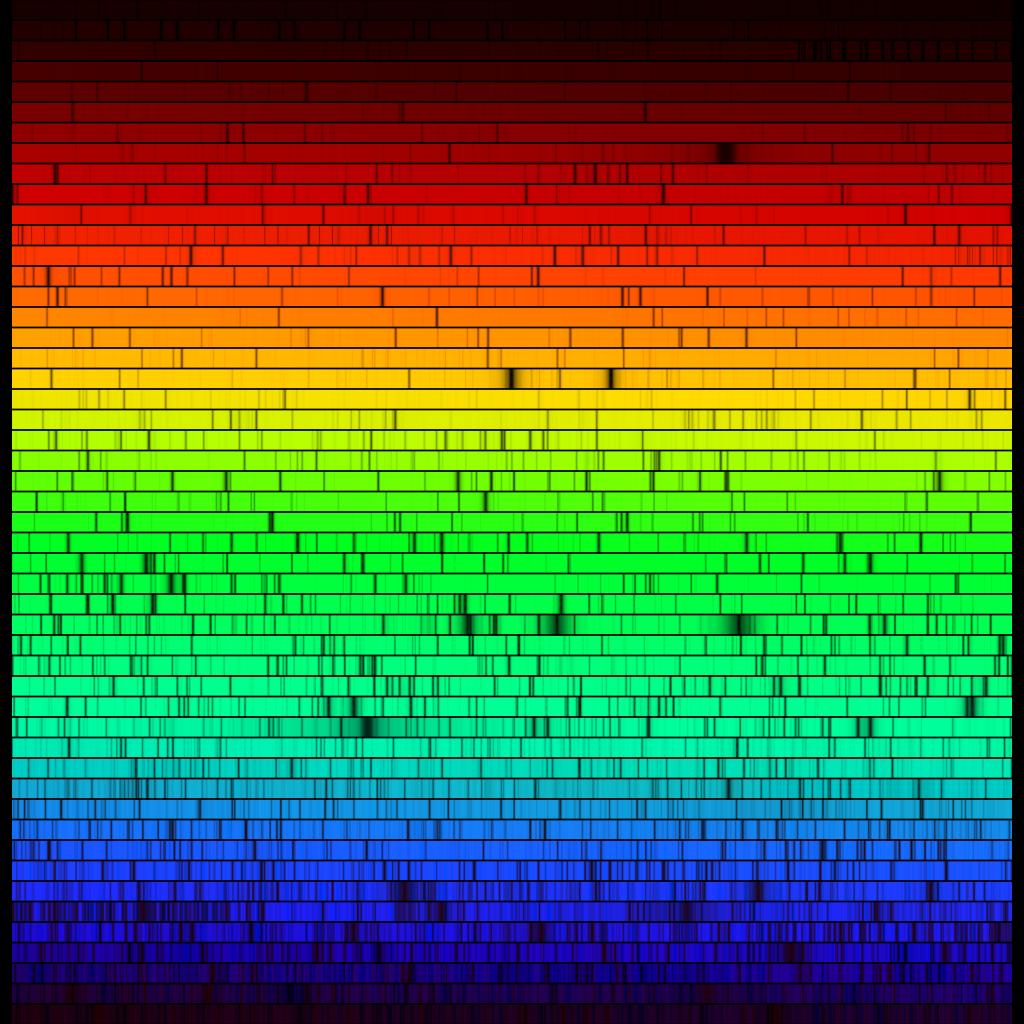

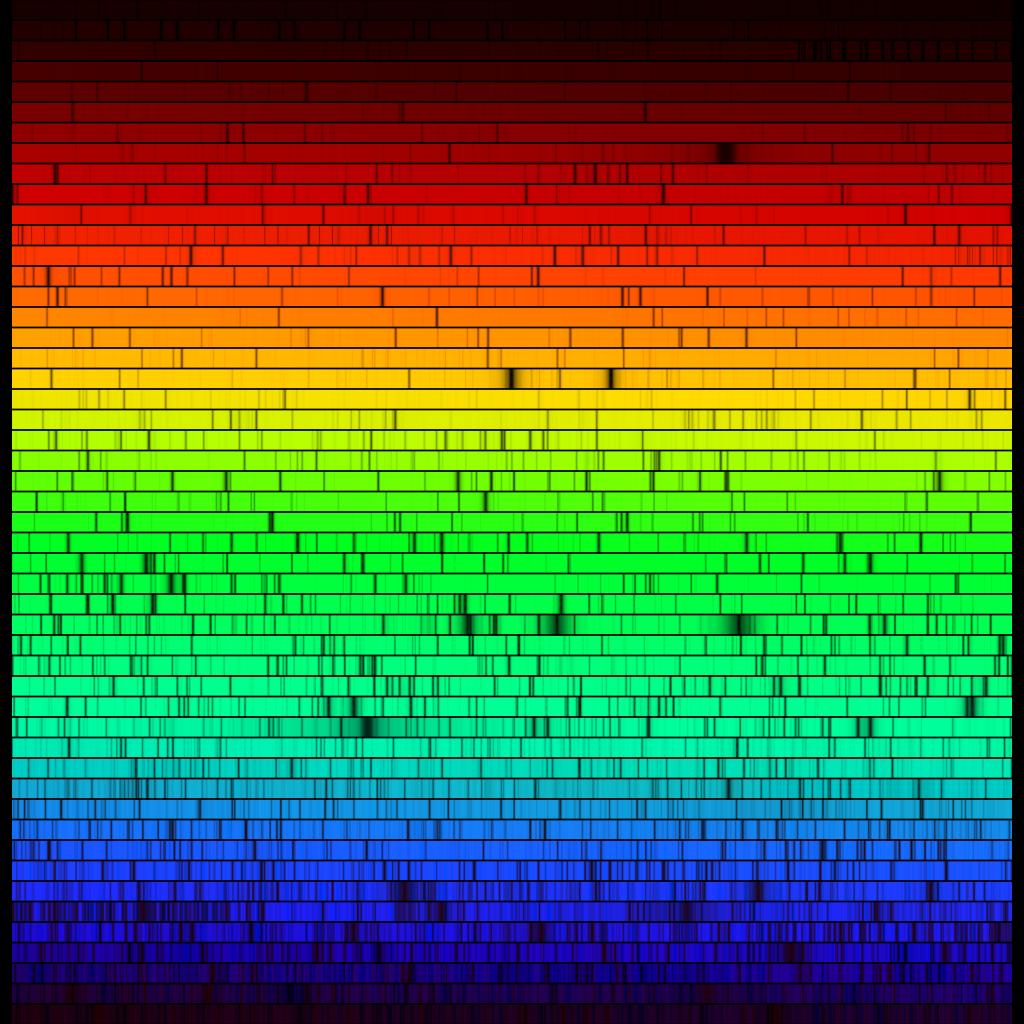

図:太陽光を各波長 (色) ごとに分解したもの。黒く見える波長が吸収線。提供 N.A.Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF

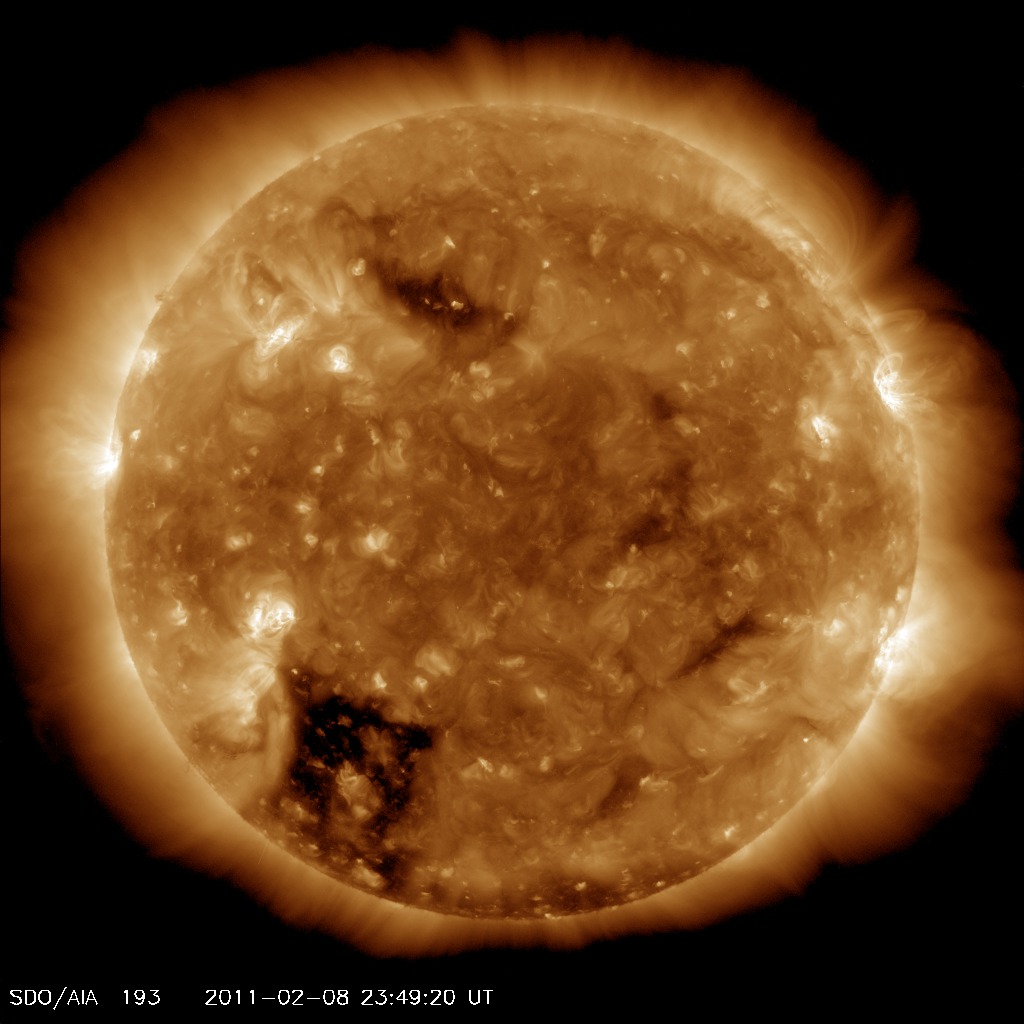

で観測された、2011年2月8日の太陽。提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

図:太陽光を各波長 (色) ごとに分解したもの。黒く見える波長が吸収線。提供 N.A.Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF

で観測された、2011年2月8日の太陽。提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

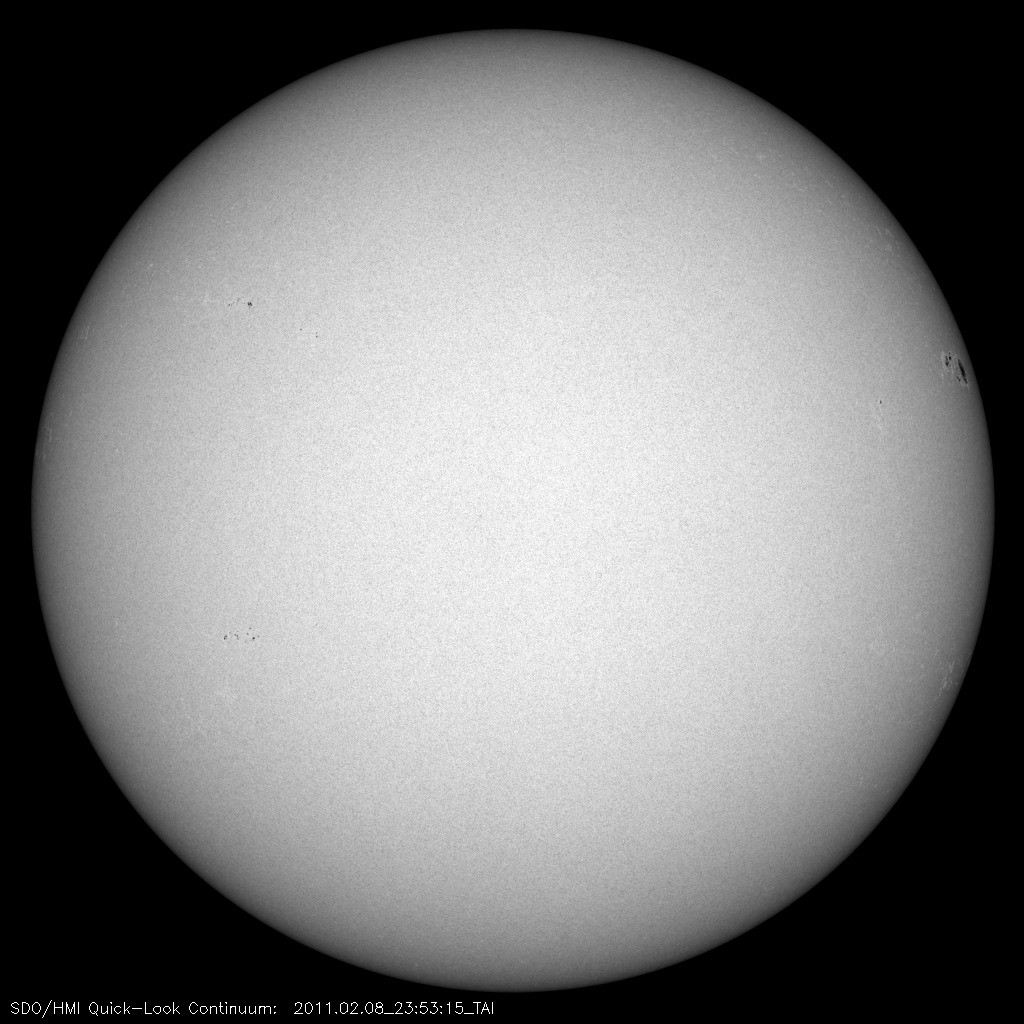

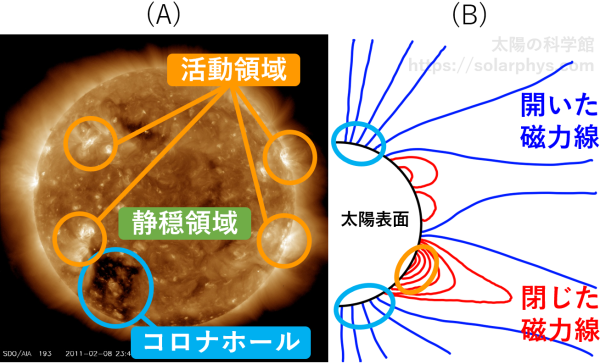

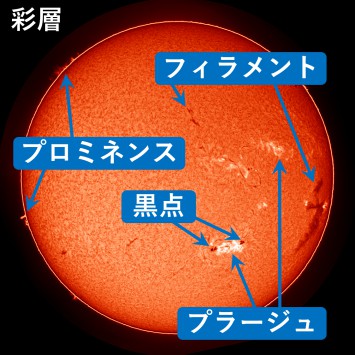

図 1 は観測衛星 SDO によって撮影された、とある日の太陽です (

図の色について

脚注

[図の色]:図に映っている太陽の色は人工的に着けられたものです。惑わされないでください。これらの図は、特定の波長の光だけを通すフィルターを付けた望遠鏡によって撮影されたものであり、要はモノクロ画像です。得られた光の強度を慣習に従った色によって図示しています。

)。太陽表面 (

光球

脚注

[光球]:フィルターを通さずに可視光で観測したときに明るく映る層のことです。大雑把にはこの層が「太陽表面」と呼ばれます。より細かくは高度 0 から 500 km あたりの層を言います。

) から放たれる

可視光

脚注

[可視光]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 380 nm から 780 nm の領域のものを可視光と言います。人間の目が感じることのできる領域です。

) から放たれる

可視光

脚注

[可視光]:電磁波 (光) のうち、波長が大体 380 nm から 780 nm の領域のものを可視光と言います。人間の目が感じることのできる領域です。

を捉えています。この図では記事「黒体放射:なぜ明るいのか?」で説明しているような「黒体放射」と呼ばれるメカニズムで発せられた光を見ているため、光の強度 (明るさ) を基に計算することで、放たれた場所である太陽表面の温度を知ることができます。太陽表面は約 6000 K (

ケルビン

脚注

[ケルビン]:温度の単位には基本的にケルビン (K) を用います。日常で使われる摂氏と目盛の幅は同じであり,摂氏 0 度は 273.15 K です。つまり,例えば 300 K は摂氏 26.85 度のことです。

)であることが知られています。

を捉えています。この図では記事「黒体放射:なぜ明るいのか?」で説明しているような「黒体放射」と呼ばれるメカニズムで発せられた光を見ているため、光の強度 (明るさ) を基に計算することで、放たれた場所である太陽表面の温度を知ることができます。太陽表面は約 6000 K (

ケルビン

脚注

[ケルビン]:温度の単位には基本的にケルビン (K) を用います。日常で使われる摂氏と目盛の幅は同じであり,摂氏 0 度は 273.15 K です。つまり,例えば 300 K は摂氏 26.85 度のことです。

)であることが知られています。

図 2 も同じ日の太陽を観測した画像です。ただし、図 1 とは違って、波長 19.3 nm の光を捉えています。図 1 では明るく映っていた表面はこの画像では暗く映り、その外側の大気が明るく映っています。この画像で明るく映っている領域は

コロナ

脚注

[コロナ]:高度数千 km より高層の大気を指します (太陽半径は約 70 万 km)。極端紫外線や X 線で見ることができます。

と呼ばれます。

と呼ばれます。

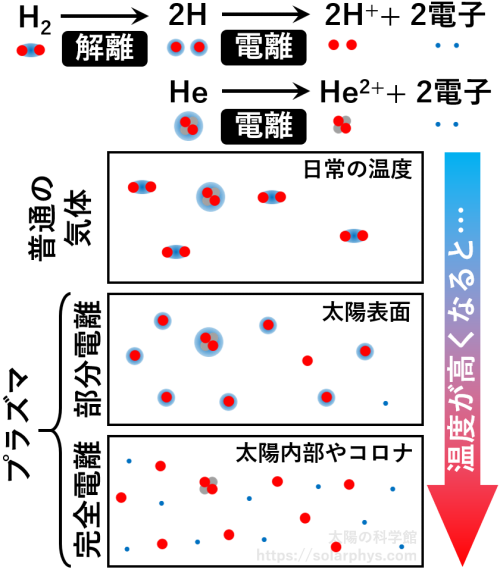

図 2 で捉えられている波長 19.3 nm の光は \(\text{Fe}^{11+}\) イオンが発しています。太陽の構成元素は主に水素とヘリウムですが、それより原子番号の大きい元素も微小量含まれます。図はそのような「不純物」の一種である鉄が発する光を見ています。我々の身の回りの鉄は通常固体の状態で存在しますが、加熱すると液体、気体へと変化します。変化する温度は圧力によって違うため、一概には言えません。気体になった鉄元素がさらに熱くなると、電子を1個失って \(\text{Fe}^{+}\) イオンの状態で存在するようになります。更に熱くなるともう1個電子が剥ぎ取られて \(\text{Fe}^{2+}\) イオンの状態で存在するようになります。より熱くなる程高価のイオンとして存在するわけです。太陽大気において、 \(\text{Fe}^{11+}\) イオンは大体 100 万 K の温度の時に安定して存在できます。つまり、図でコロナが明るく映っているということは、コロナが大体 100 万 K であるということを示しています。他にも様々な観測によって、コロナが 100 万 K を超し、時と場所によっては 1000 万 K にもなる高温であることが分かっています。

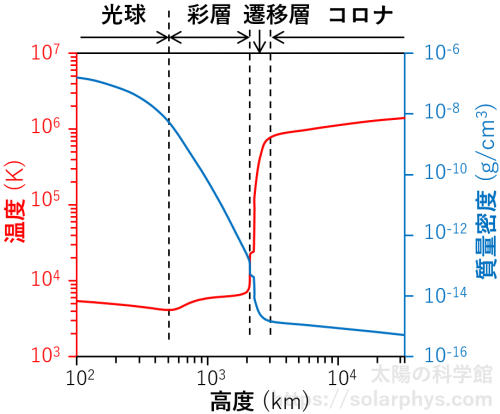

図 3 は太陽大気の温度と質量密度の大雑把な高度分布を表しています。これは半経験的モデルと呼ばれるもので、計算される光の強度が観測と一致するように温度などのパラメータを手で調節しつつ、 流体力学 脚注 [流体力学]:液体や十分に濃い気体の速度、温度、圧力や密度などの時間発展を計算するための理論を流体力学と言います。 的な力のつり合いを計算することで得られた値です。温度や密度などの物理量は高度のみに依存すると仮定されています。図を見るときの参考として、太陽半径 (図の高度ゼロの層までの半径) は約 70 万 km です。

図 3 のように、表面 (高度ゼロ) では 6000 K 程度であり、その付近では外側 (高高度) に行くほど温度は低下します。この領域を光球と言います。しかし、高度 500 km 付近を境に今度は上昇に転じます。高度 500 km 付近から数千 km までの領域は

彩層

脚注

[彩層]:太陽大気のうち、高度 500 km から数千 km の層を指します (太陽半径は約 70 万 km)。太陽表面より少しだけ上の領域と考えてください。例えば波長 656.3 nm (Hα 線) や 396 nm (Ca H 線)、 30.4 nm の光などで観測すると見ることができます。

と呼ばれます。その後、高度数千 km の遷移層で温度は急激に上昇し、コロナで 100 万 K に達すると考えられています。

と呼ばれます。その後、高度数千 km の遷移層で温度は急激に上昇し、コロナで 100 万 K に達すると考えられています。

温度構造がおかしい?

冬に部屋を暖房で温めているとき、窓際に行くほど温度は低くなります。記事「ニュートリノ問題:エネルギー源は何?」でも説明しているように、太陽は中心での核融合によるエネルギーで熱くなっており、一方で大気はエネルギーが光として逃げて行くことで冷やされるので、素朴に考えると部屋の場合と同様にして外側に行くほど温度が低くなるはずです。実際、表面より内側の領域 (太陽内部) では、期待されるように、表面に近づくほど低くなるような温度構造をしていると考えられています。しかし、上述したように、大気に出ると温度構造は一変して複雑になり、外側のコロナが熱くなっています。

従って、コロナを加熱する機構が存在するはずです。この問題が最初に認知されたのはおよそ 80 年前になります。それから多くの研究者が謎の解明に挑んできましたが、未だに加熱原因の特定には至っていません。現在の理解と残された謎についてはこのページの下の節で説明します。

夜空に見える星の中で、太陽と同じくらいの表面温度 (4000 K - 6000 K) と明るさを持つものを調べると、太陽と同じように紫外線や X 線を放っており、やはり高温のコロナを持っていることが分かります。どうやらコロナ加熱は太陽に似た恒星が避けることのできない機構のようです ( Cranmer & Winebarger, 2019 )。

コロナの細かい構造

加熱問題の詳細に立ち入る前に、紫外線や X 線で観測されるコロナの細かい構造について説明します。コロナの磁場構造について詳しくは記事「磁場の構造 1:コロナや惑星間空間の磁場モデル」で説明しています。

図 2 のコロナを見ると、大まかに 3 種類の領域に区分できることが分かります ( 図 4 A 参照 )。1 つ目はオレンジ色で示した特に明るい領域です。この領域は活動領域 (active region) と呼ばれます。詳しくは記事「活動領域:フレアの量産源」で取り上げています。2 つ目は水色で示した特に暗い領域で、コロナホール (coronal hole) と呼ばれます。図 4 (B) はコロナの大まかな磁場構造の模式図です。

磁力線

脚注

[磁力線]:各場所での磁場の向きを繋げた曲線を磁力線と言います。理想的には磁力線の密集度がその場所での磁場の強さ (単位 T, テスラ) を表しますが、実際の図では特徴的な磁力線だけを間引いて描くため、この限りではありません。磁力線が分裂したり合流したりすることはありません。電気を通すプラズマでは磁力線は物質に凍結している (物質は磁力線に垂直な方向に動くことができない) ので、磁力線の動きはその場所でのプラズマ (物質) の動きを表します。

が宇宙空間 (惑星間空間) に対して開いた構造をしている部分がコロナホールになります。3 つめは残りの部分で、静穏領域 (quiet Sun) と呼ばれます。活動領域には特に熱く密度の高い

プラズマ

脚注

[プラズマ]:粒子が電子を手放して電荷を持つようになることを電離と言います。太陽内部やコロナは温度が高いので、主な構成元素である水素やヘリウムは、電離してイオンの状態で存在します。電荷を持った粒子を含む気体をプラズマと言います。太陽表面は温度が不十分なので、一部の粒子のみが電離しています。この状態を部分電離と言います。

が宇宙空間 (惑星間空間) に対して開いた構造をしている部分がコロナホールになります。3 つめは残りの部分で、静穏領域 (quiet Sun) と呼ばれます。活動領域には特に熱く密度の高い

プラズマ

脚注

[プラズマ]:粒子が電子を手放して電荷を持つようになることを電離と言います。太陽内部やコロナは温度が高いので、主な構成元素である水素やヘリウムは、電離してイオンの状態で存在します。電荷を持った粒子を含む気体をプラズマと言います。太陽表面は温度が不十分なので、一部の粒子のみが電離しています。この状態を部分電離と言います。

が存在します。一方でコロナホールの温度や密度は静穏領域よりも平均的に小さいことが分かっています (80 - 90 万 K 程度)。

が存在します。一方でコロナホールの温度や密度は静穏領域よりも平均的に小さいことが分かっています (80 - 90 万 K 程度)。

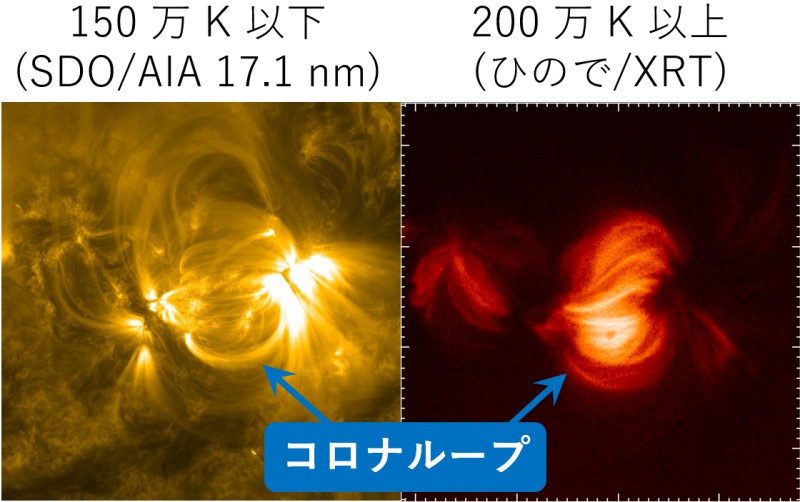

図 5 は衛星 SDO とひのでがほぼ同時刻に同じ場所を撮影したものです。活動領域の 1 つが拡大されて映っています。ただし、 SDO は大体 100 万 K (高々 150 万 K) の物質が発する波長の光、一方、ひのでは 200 万 K より高温の物質が発する波長の光を捉えています。

それぞれの画像では、コロナループと呼ばれる曲がった筋状の構造が見られます。2 つの画像を比べると、互いに違う場所が明るいループになっていることが分かります。このように、コロナの活動領域や静穏領域は、様々な温度を持ったループ構造の集合体であると捉えることができます。

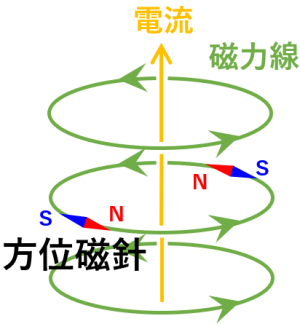

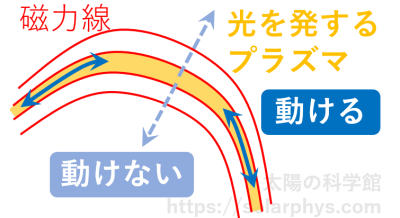

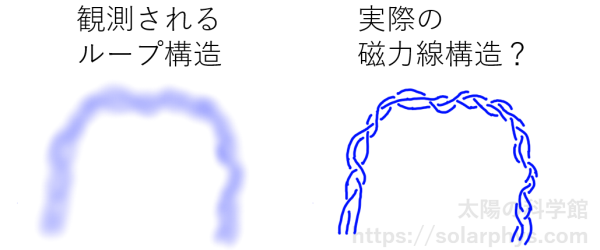

詳しくは記事「プラズマと磁場:磁力線が「実体」を帯びる」で説明していますが、磁力線とプラズマ (物質) は、互いに相対的に動くことができないという性質を持ちます (磁力線凍結)。コロナでは物質の密度が薄く、相対的に磁場のエネルギーが強いため、磁力線はプラズマに構うことなく空間を埋め尽くすように分布しています。磁力線凍結により、プラズマはその磁力線に沿ってしか動くことができず、垂直な方向には熱も伝わりません ( 図 6 参照 )。このため、プラズマは磁力線と磁力線の間に閉じ込められることになり、磁力線をまたいで異なる温度や密度のプラズマが共存しています。故に、図 5 のループ構造が生まれます。つまり、コロナループは光るプラズマによって磁力線が浮き彫りになったものです。図 5 ではそれぞれの画像の条件に合った磁力線だけがコロナループとしてあらわになっているのであって、ループの見えない領域にも磁力線とプラズマは存在することに注意してください。

エネルギー収支の概算

コロナが高温を維持することがどれくらいの「難しさ」なのか、イメージをつかむために、エネルギー収支の概算をしてみます。具体的な加熱機構は分からないとしても、エネルギー収支の観点では高温のコロナを維持することは可能であると考えられます。

コロナへのエネルギーの出入りを 図 7 に示しました。温度に高低差があると、高温の領域から低温の領域に熱が流れ、温度を均一にしようとします。これを熱伝導と言います。高温のコロナはより低温の下層大気や惑星間空間に熱伝導によってエネルギーを放出します。また、コロナからは光としてもエネルギーが逃げて行きます。記事「太陽風:常に噴き出すスプリンクラー」で説明していますが、特にコロナホールからは、開いた磁力線に沿って高速の太陽風が惑星間空間に向かって噴き出しています。つまり、その分のエネルギーも損失しています。

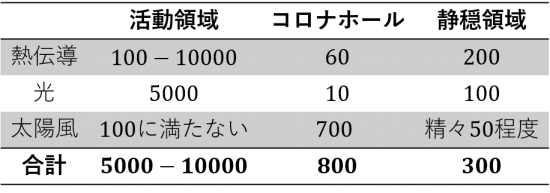

以上のエネルギー損失に見合うだけの加熱が無いと、コロナを高温に保ち続けることができません。観測量から見積もられた各損失量を 表 8 に示しました。表に示された各値の単位は \(\text{W m}^{-2}\) であり、1 秒あたりに面積 1 \( \text{m}^2\) から流出するエネルギー量 ( \(\text{J}\) )を表します。活動領域は温度が高く、強く光っているため、熱伝導と光による流出が大きく、コロナホールはその逆であることが読み取れます。一方で太陽風による損失は、コロナホール以外では無視できます。合計すると、活動領域、コロナホール、静穏領域の順で大きな加熱が必要であることが分かります。

太陽全体が (ほとんどは

光球

脚注

[光球]:フィルターを通さずに可視光で観測したときに明るく映る層のことです。大雑把にはこの層が「太陽表面」と呼ばれます。より細かくは高度 0 から 500 km あたりの層を言います。

からの) 光の放射によって 1 秒間に失うエネルギーは、地球で観測される太陽光強度から簡単に推定することができ、\(3.9\times 10^{26} \ \text{J}\) です。これを太陽の表面積 \(6.1\times 10^{18} \ \text{m}^2\) で割ることで、光球からの光エネルギー流出量は \(6.3\times 10^7 \ \text{W m}^{-2}\) と見積もれます。活動領域の加熱に必要な量ですら、この値の 0.01 % 程度です。仮に光球から発せられた光の 0.01 % がコロナで吸収されるならばコロナ加熱問題は解決しますが、コロナは非常に密度が薄く、光球が発する光に対しては透明なので、残念ながら吸収することはありません。よって別のエネルギー源を考える必要があります。

からの) 光の放射によって 1 秒間に失うエネルギーは、地球で観測される太陽光強度から簡単に推定することができ、\(3.9\times 10^{26} \ \text{J}\) です。これを太陽の表面積 \(6.1\times 10^{18} \ \text{m}^2\) で割ることで、光球からの光エネルギー流出量は \(6.3\times 10^7 \ \text{W m}^{-2}\) と見積もれます。活動領域の加熱に必要な量ですら、この値の 0.01 % 程度です。仮に光球から発せられた光の 0.01 % がコロナで吸収されるならばコロナ加熱問題は解決しますが、コロナは非常に密度が薄く、光球が発する光に対しては透明なので、残念ながら吸収することはありません。よって別のエネルギー源を考える必要があります。

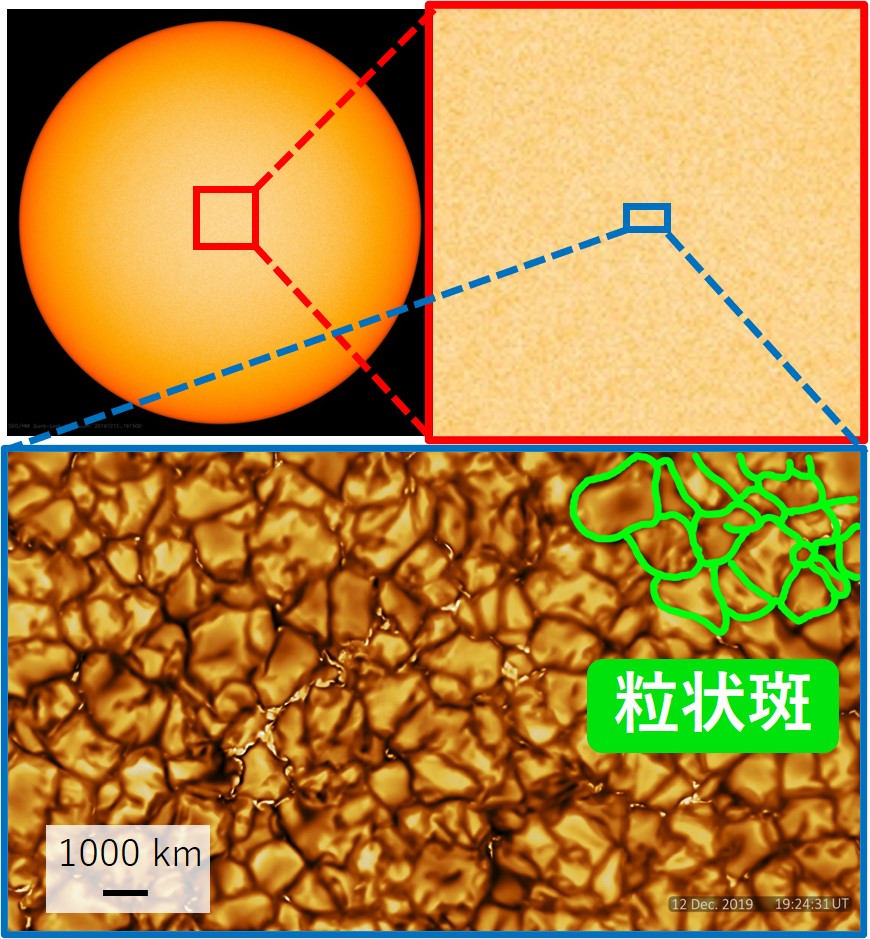

現在、そのエネルギー源として考えられているのは光球での対流です。光球を拡大すると、 図 9 のように、粒状斑 (granulation) と呼ばれる構造が見えます。記事「粒状斑:太陽表面での対流」では動画も載せています。これは光球で味噌汁のように熱対流している気体 (プラズマ) が映ったものです。

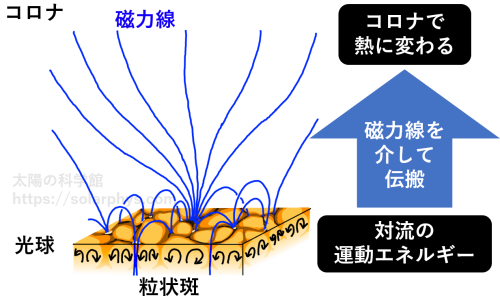

粒状斑と別の粒状斑の間には 図 10 のように磁力線が突き刺さっています。上でも述べましたが、磁力線はプラズマに対して凍結しています。ただし、光球はコロナとは違って、プラズマの圧力が磁場のエネルギーよりも高いため、基本的に磁力線がプラズマの動きに従います。光球のプラズマが対流をすると、突き刺さった磁力線はそれに従って動かなければなりません。

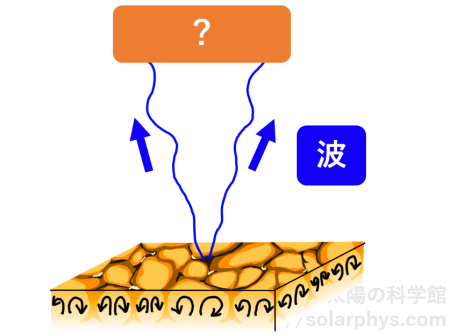

仮に磁力線が揺らされると、ギターの弦のように波が起こり、上方に伝わります ( アルベーン波 脚注 [アルベーン波]:磁力線はなるべく真っすぐになろうとする性質 (磁気張力) を持ちます。そのため、磁力線の一部が揺れると、その揺れは通常の弦のように横波として伝わります。これをアルベーン波と言います。アルベーン波の伝わる速さは磁場の強さに比例し、密度の 1/2 乗に反比例します。太陽内部や表面では基本的に音波の方が速く伝わりますが、コロナではアルベーン波の方が速く伝わります。 )。波はエネルギーの流れです。あるいは磁力線の足元が複雑な動きをすると、複数の磁力線が絡まります。絡まった磁力線は絡まっていない磁力線よりも高いエネルギーを持ちます。これらはエネルギーの伝搬方法の 1 つの可能性に過ぎませんが、何らかの形で磁力線を介してふもとの対流の運動エネルギーがコロナまで伝わり、最終的に熱エネルギーに変換されることでコロナが加熱されているんだろう、というのが現在の大方の研究者が想像するシナリオです。

粒状斑の対流の速さは観測から大体 \(1 \ \text{km s}^{-1}\) 程度であることが分かっています。また、光球の質量密度も分かっているので、対流が上方に伝えることのできるエネルギーの流れは \(10^5 \ \text{W m}^{-2}\) 程度と見積もることができます。ただし、光球から伸びた磁力線の中でコロナの磁力線と繋がっているものは、静穏領域やコロナホールで 1 % 程度、活動領域で 10 % 程度と考えられるため、コロナに届き得るエネルギーの流れは、結局 \(10^3 - 10^4 \ \text{W m}^{-2}\) 程度です。このような見積もりから、表 8 の損失を光球の対流のエネルギーで賄うことは可能であると考えられています。

現在の理解と謎

光球の対流のエネルギーが磁力線を介してコロナまで伝わり、コロナで熱に変わることで加熱される、というシナリオが支持されていることを説明しました。ここで、次の疑問が湧きます。

- 具体的に磁力線のどのような振る舞いによってコロナまでエネルギーが伝わるのか?

- コロナに伝わったエネルギーはどのようにして熱エネルギーに変換されるのか?

これらの疑問の解決がコロナ加熱問題の解決と言えそうです。大雑把には、現在のコロナ加熱問題は次のような状況にあると見受けられます。

加熱機構の候補として、今までに様々なシナリオが提案されてきました。それらの説は大まかに「交流説」と「直流説」に分けられます。詳しくは後に説明します。どちらの説も観測されるコロナの特徴をある程度説明できます。各々の説は主にコンピュータによるシミュレーションの結果を示すことで、自分の加熱機構がコロナを加熱し得ることを主張しています。しかし、各々のシミュレーションの手法は異なっており、共通の基準で評価することができないため、必ずしも他の説を否定してはいません。

実際の太陽では両者の加熱機構が働いている可能性や場所によって違う機構が働いている可能性も考慮せねばなりません。全ての加熱機構の候補を平等に考慮に入れて、様々な条件の下でどの機構が加熱に最も寄与するのかをシミュレーションで調べることは、現在では難しい挑戦です。第1の理由としては、コンピュータの計算速度が足りないからです。更に、計算速度が向上して細かい計算ができるようになったとしても、そもそも計算に用いている理論がそのような細かい現象まで守備範囲に無いのではないかという指摘もあります。

どちらの説も、その加熱機構が実際の太陽で起きていることを示唆する観測的証拠がいくらか見つかってはいますが、それが普遍的に起きていてコロナを十分に加熱していると判断できるほどのものではありません。現在の観測技術では解像出来ないような細かい現場で加熱が起きていると考えられています。どの説が現実の太陽コロナの加熱に大きく寄与しているのかを観測的に判断することはできていません。

交流説

交流説は波動説と言われることもあります ( 図 11 参照 )。対流が何らかの形で アルベーン波 脚注 [アルベーン波]:磁力線はなるべく真っすぐになろうとする性質 (磁気張力) を持ちます。そのため、磁力線の一部が揺れると、その揺れは通常の弦のように横波として伝わります。これをアルベーン波と言います。アルベーン波の伝わる速さは磁場の強さに比例し、密度の 1/2 乗に反比例します。太陽内部や表面では基本的に音波の方が速く伝わりますが、コロナではアルベーン波の方が速く伝わります。 と呼ばれる波を励起します。アルベーン波とは、磁力線に沿って、弦やゴム紐のように伝わる横波のことです。この波は 音波 脚注 [音波]:プラズマ中も普通の気体と同じように、物質の疎密波 (縦波) が伝わります。これを音波と言います。音波の伝わる速さ (音速) は温度の 1/2 乗に比例するので、注目する場所ごとに異なります。 のような、物質の密度の変化を伴う疎密波に比べて減衰しにくい性質を持つため、コロナまでエネルギーを伝え得ると考えられています。

一方で、コロナでは上手く波が散逸して熱に変わってくれないと、加熱に寄与することができません。この散逸の機構には複数の候補が提唱されています。例えば、太陽大気は上に行くほど密度が減少するので、それに伴って波の振幅はどんどん大きくなります。すると、一種の乱流状態となって、ごちゃごちゃっと熱に変わる可能性があります。また、コロナは場所によって密度がある程度違うと考えられますが、その中の丁度条件の良い部分で共鳴が起こり、波が増幅されて加熱が起こる可能性もあります。

フレアが起きた時に、その周りのコロナループが揺れる様子がしばしば観測されます。また、記事「プロミネンス:コロナに浮かぶ謎の雲」で説明しているような

プロミネンス

脚注

[プロミネンス]:彩層 (太陽表面、光球の少し上の層) の画像を見たときに、太陽面の縁で表面から高く立ち上った雲のような構造をプロミネンスと言います。その大きさや具体的な形は様々です。太陽面内にあるプロミネンスは暗い構造として写ります。これをフィラメントと言います。

図の提供 GONG/NSO/AURA/NSF. GONG とは AURA と呼ばれる機関が主導するプログラムであり、全世界 6 箇所に同じ観測装置が配置され、常に太陽の安定した情報が得られている。

が揺れている様子も観測されます。コロナにおいて、波は確かに普遍的に存在する現象のようです。観測から推定されるアルベーン波のエネルギーは 数百 \(\text{W m}^{-2}\) 程度であるという報告もあります (詳しくは Arregui, 2015 参照)。このエネルギー量だと、静穏領域やコロナホールは十分に加熱できる可能性がありますが、活動領域の加熱には足りないかもしれません。

図の提供 GONG/NSO/AURA/NSF. GONG とは AURA と呼ばれる機関が主導するプログラムであり、全世界 6 箇所に同じ観測装置が配置され、常に太陽の安定した情報が得られている。

が揺れている様子も観測されます。コロナにおいて、波は確かに普遍的に存在する現象のようです。観測から推定されるアルベーン波のエネルギーは 数百 \(\text{W m}^{-2}\) 程度であるという報告もあります (詳しくは Arregui, 2015 参照)。このエネルギー量だと、静穏領域やコロナホールは十分に加熱できる可能性がありますが、活動領域の加熱には足りないかもしれません。

波が存在していることは観測されていますが、その波がどこから来たもので、加熱にどれくらい寄与しているのかはよく分かっていません。波が減衰している過程を観測したとする報告はあります。例えば JAXA/ISAS のサイトに掲載されている、岡本丈典氏による記事 を読んでください。しかし、加熱への寄与を論じるためには更なる観測データの蓄積が必要です。波が光球で励起される現場を観測することはもっと難しいようです。このあたりの話題について詳しくは、例えば Jess et al. (2015) を読んでください。

コロナホールでは波による加熱の寄与が大きいと考えられています。開いた磁場に沿って惑星間空間に飛び出し、その一部が地球に降り注ぐ太陽風は、高温のコロナの圧力を主なエネルギー源にして加速されていると考えられています。つまり、コロナホールでのコロナ加熱は太陽風の加速機構とも密接な関係にあります。

直流説

直流説はナノフレア説とも呼ばれます。こちらの説は主にコロナループの成因を説明する文脈で研究が進められています ( 例えば Klimchuk, 2015 )。光球の対流に従って、コロナループの足が複雑な動きをすると、磁力線同士が絡まるだろうと考えられます。図 5 のコロナループは比較的単純な構造をしているように見えますが、解像できていない細かいスケールでは、編まれた糸のような磁力線構造をしている可能性があります ( 図 12 参照、braiding (編み込み) 仮説と呼ばれるもの、例えば Pontin & Hornig, 2020 )。絡まった磁力線は絡まっていない磁力線より高いエネルギーを持つため、磁力線はつなぎ変わることで絡まりを解し、その過程でエネルギーを解放します。そのエネルギーが加熱に使われると考えます。

絡まった磁力線は、磁力線と磁力線の間に電流を抱え込んだ状態です。先ほどの波動説に比べて、こちらの説で発生する電流は時間的に頻繁に変化する性質のものではないため、こちらを直流説と呼び、波動説を交流説と呼びます。こちらの説では、ある程度エネルギーが溜まる (磁力線が絡まる) まではプラズマは冷えていく一方であり、臨界点を超えたところで磁力線がつなぎ変わって短い時間で加熱されるだろうと考えられます。その後再び磁場が絡まるまでは冷やされる、というように、間欠的な加熱が起きることが自然な帰結として予言されます。このそれぞれのエネルギー解放 (加熱) 現象がナノフレアと呼ばれます。

活動領域のループを観測すると、様々な温度のプラズマから構成されていることが分かります。ナノフレアのような間欠的な加熱を仮定すると、この特徴を説明できるとする研究もあります。また、コロナループの中には突如明るくなって、後に暗くなっていくものもあります。この暗くなるスピードを観察すると、推定されるコロナの冷却スピードよりもゆっくりであることが観測されます。この現象も、ナノフレアが群発しているというシナリオで説明できるようです ( 例えば Schmelz & Winebarger, 2015 )。

このようにコロナループの加熱が間欠的であることを示す観測が複数存在します。ただし、波による加熱でも間欠的な加熱が起こる可能性はあります。加熱頻度は各説の寄与を判断する材料になるため、今後の観測技術の発展が期待されます ( Cranmer & Winebarger, 2019; Klimchuk, 2015 )。

交流説 (波動説) を支持するシミュレーションの多くは、直線や単純なループ状の磁力線での細かいプラズマの動きを計算するものです。この手法では複数の磁力線の絡まりを考慮することはできません。一方で、コンピュータ上に 3 次元的な箱をつくり、その中でコロナを再現するようなシミュレーションでは、磁力線の絡まりによる加熱が支配的です。しかし、そのようなシミュレーションは波のような細かい現象を解像出来ていないと思われます。このジレンマが克服されたとき、シミュレーション結果は何を示すのでしょうか。

彩層加熱

光球

脚注

[光球]:フィルターを通さずに可視光で観測したときに明るく映る層のことです。大雑把にはこの層が「太陽表面」と呼ばれます。より細かくは高度 0 から 500 km あたりの層を言います。

と

コロナ

脚注

[コロナ]:高度数千 km より高層の大気を指します (太陽半径は約 70 万 km)。極端紫外線や X 線で見ることができます。

と

コロナ

脚注

[コロナ]:高度数千 km より高層の大気を指します (太陽半径は約 70 万 km)。極端紫外線や X 線で見ることができます。

の間には

彩層

脚注

[彩層]:太陽大気のうち、高度 500 km から数千 km の層を指します (太陽半径は約 70 万 km)。太陽表面より少しだけ上の領域と考えてください。例えば波長 656.3 nm (Hα 線) や 396 nm (Ca H 線)、 30.4 nm の光などで観測すると見ることができます。

の間には

彩層

脚注

[彩層]:太陽大気のうち、高度 500 km から数千 km の層を指します (太陽半径は約 70 万 km)。太陽表面より少しだけ上の領域と考えてください。例えば波長 656.3 nm (Hα 線) や 396 nm (Ca H 線)、 30.4 nm の光などで観測すると見ることができます。

や遷移層があります ( 図 3 )。彩層は 5000 から 1 万 K 程度、遷移層は彩層とコロナの間の 10 万 K 程度の層のことを言います。

や遷移層があります ( 図 3 )。彩層は 5000 から 1 万 K 程度、遷移層は彩層とコロナの間の 10 万 K 程度の層のことを言います。

彩層はコロナほど高温ではありませんが、コロナよりも気体の密度が高いため、この温度を維持するにはたくさんのエネルギーが必要です。Withbroe & Noyes (1977) によると、

静穏領域

脚注

[静穏領域]:太陽コロナの画像を見ると、特に明るく光っている領域が存在していることがあります。これを活動領域と言います。活動領域は磁場の強い領域であり、ふもとの太陽表面 (光球) には黒点があります。活動領域以外の領域を静穏領域と言います。コロナの画像で特に暗く見える領域はコロナホールと呼ばれます。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

や

コロナホール

脚注

[コロナホール]:コロナの画像で特に暗く見える領域はコロナホールと呼ばれます。コロナホール以外の領域の磁力線は基本的にループを描いて両端が太陽表面と繋がっていますが、コロナホールから伸びる磁力線は片方の端が宇宙空間まで伸びている (開いている) と考えられています。コロナホールは速い太陽風の源です。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

や

コロナホール

脚注

[コロナホール]:コロナの画像で特に暗く見える領域はコロナホールと呼ばれます。コロナホール以外の領域の磁力線は基本的にループを描いて両端が太陽表面と繋がっていますが、コロナホールから伸びる磁力線は片方の端が宇宙空間まで伸びている (開いている) と考えられています。コロナホールは速い太陽風の源です。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

の彩層のエネルギー損失は \(4000 \ \text{W m}^{-2}\) 程度、

活動領域

脚注

[活動領域]:太陽コロナの画像を見ると、特に明るく光っている領域が存在していることがあります。これを活動領域と言います。活動領域は磁場の強い領域であり、ふもとの太陽表面 (光球) には黒点があります。活動領域以外の領域を静穏領域と言います。コロナの画像で特に暗く見える領域はコロナホールと呼ばれます。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

の彩層のエネルギー損失は \(4000 \ \text{W m}^{-2}\) 程度、

活動領域

脚注

[活動領域]:太陽コロナの画像を見ると、特に明るく光っている領域が存在していることがあります。これを活動領域と言います。活動領域は磁場の強い領域であり、ふもとの太陽表面 (光球) には黒点があります。活動領域以外の領域を静穏領域と言います。コロナの画像で特に暗く見える領域はコロナホールと呼ばれます。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

では 2 万 \(\text{W m}^{-2}\) 程度と見積もられています。これは 表 8 に載せたコロナの損失量と比べると、かなり大きな値です。

図の提供 NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.

では 2 万 \(\text{W m}^{-2}\) 程度と見積もられています。これは 表 8 に載せたコロナの損失量と比べると、かなり大きな値です。

加熱問題はコロナだけでなく、彩層にも存在するのです。光球から伸びる磁力線は、コロナに届く前に必ず彩層を通ることになります。彩層の磁力線がどのような形状をしていて、どのような活動をしているのか、更にはそれらの活動がコロナに及ぼす影響を調べることが、ひいてはコロナ加熱問題の解決に向けた一歩であると考える研究者もいます ( 例えば Carlsson et al., 2019 )。

記事「磁場の構造 2:表面付近の微細構造」では、静穏領域の太陽表面で強い磁場 (100 mT 程度) が現れたり消えたりするのに伴って、その上空のコロナに光るループ (コロナ輝点) が形成される様子を紹介しています。

最近の高分解能の観測装置のおかげで、静穏領域の光球の大部分はもっと弱い磁場 (10 mT 程度) で構成されていることが分かってきました。磁場構造 2 の記事 で説明しているネットワーク間磁場のことです。この弱い磁場が消えるのに伴って、上空の彩層や遷移層が局所的に光る様子も捉えられています。このような現象は、表面磁場の動きに伴って上空の彩層や遷移層で磁力線のつなぎ変えが起きている現場を見ているのかもしれません ( Gošić et al., 2018 )。

記事「ジェット:噴出現象」で説明しているように、彩層ではスピキュールと呼ばれる現象が普遍的に存在しています。これは物質が上空に向かって噴出される現象です。スピキュールに伴って、上空の遷移層やコロナが光る様子も報告されています ( Samanta et al., 2019; De Pontieu et al., 2011 )。スピキュールの成因についてはまだよく分かっていません。

吸収線

脚注

[吸収線]:太陽からの光をスペクトル分解 ( = 各波長ごとの強度を表示) すると、周りと比べて強度の弱い波長帯が所々に現れます。これを吸収線と言います。逆に、どの吸収線にも該当しないような波長の光を連続光と言います。

図:太陽光を各波長 (色) ごとに分解したもの。黒く見える波長が吸収線。提供 N.A.Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF

の形の観測から、彩層では頻繁に

衝撃波

脚注

[衝撃波]:一般に音速を超える気体 (プラズマ) の流れが周りの気体にぶつかる場合に、密度と流速が不連続的に変化する面が形成されます。これを衝撃波と言います。衝撃波が形成されると、一般にはそれに伴って大量の熱も発生します。

が起きていることが分かっています ( 例えば Carlsson et al., 2019 )。この衝撃波は光球の対流によって形成されたものかもしれませんし、光球での磁力線のつなぎ変えによって起きたものかもしれません。スピキュールの生成に関わっていたり、彩層の加熱に直接寄与している可能性があります ( 例えば Cranmer & Winebarger, 2019; Ryutova, 2018 )。

図:太陽光を各波長 (色) ごとに分解したもの。黒く見える波長が吸収線。提供 N.A.Sharp, NOAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF

の形の観測から、彩層では頻繁に

衝撃波

脚注

[衝撃波]:一般に音速を超える気体 (プラズマ) の流れが周りの気体にぶつかる場合に、密度と流速が不連続的に変化する面が形成されます。これを衝撃波と言います。衝撃波が形成されると、一般にはそれに伴って大量の熱も発生します。

が起きていることが分かっています ( 例えば Carlsson et al., 2019 )。この衝撃波は光球の対流によって形成されたものかもしれませんし、光球での磁力線のつなぎ変えによって起きたものかもしれません。スピキュールの生成に関わっていたり、彩層の加熱に直接寄与している可能性があります ( 例えば Cranmer & Winebarger, 2019; Ryutova, 2018 )。

このように、光球や彩層では様々な現象が観測されます。それらの現象のひとつひとつを調べていくことが、大気加熱問題の解決につながるかもしれません。

参考文献

記事全体として参考にしたレビュー (書籍)

- Arregui, I. (2015). Wave heating of the solar atmosphere. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 373, 20140261 .

- Cranmer, S. R. and Winebarger, A. R. (2019). The properties of the solar corona and its connection to the solar wind. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 57, 157-187 .

- 清水敏文 & 鈴木建. (2009). コロナ加熱. 桜井隆, 小島正宜, 小杉健郎 & 柴田一成 編, シリーズ 現代の天文学 第 10 巻 『太陽』 (東京: 日本評論社), 第 8 章.

引用した文献

- Carlsson, M., De Pontieu, B. and Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 57, 189-226 .

- De Pontieu, B., McIntosh, S. W., Carlsson, M., Hansteen, V. H., Tarbell, T. D., Boerner, P., Martinez-Sykora, J., Schrijver, C. J. and Title, A. M. (2011). The origins of hot plasma in the solar corona. Science, 331, 55-58 .

- Gabriel, A. H. (1976). A magnetic model of the solar transition region. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 281, 339-352 .

- Gošić, M., de la Cruz Rodríguez, J., De Pontieu, B., Bellot Rubio, L. R., Carlsson, M., Esteban Pozuelo, S., Ortiz, A. and Polito, V. (2018). Chromospheric heating due to cancellation of quiet Sun internetwork fields. The Astrophysical Journal, 857, 48 .

- Jess, D. B., Morton, R. J., Verth, G., Fedun, V., Grant, S. D. T. and Giagkiozis, I. (2015). Multiwavelength studies of MHD waves in the solar chromosphere. Space Science Reviews, 190, 103-161 .

- Klimchuk, J. A. (2015). Key aspects of coronal heating. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 373, 20140256 .

- Pontin, D. I. and Hornig, G. (2020). The Parker problem: existence of smooth force-free fields and coronal heating. Living Reviews in Solar Physics, 17, 5 .

- Ryutova, M. (2018). Post-reconnection Processes: Shocks, Jets, and Microflares. In: Physics of Magnetic Flux Tubes, Astrophysics and Space Science Library, vol 455 ( Springer, Cham ).

- Samanta, T., Tian, H., Yurchyshyn, V., Peter, H., Cao, W., Sterling, A., Erdélyi, R., Ahn, K., Feng, S., Utz, D., Banerjee, D. and Chen, Y. (2019). Generation of solar spicules and subsequent atmospheric heating. Science, 366, 890-894 .

- Schmelz, J.T. and Winebarger, A. R. (2015). What can observations tell us about coronal heating? Philosophical Transactions of the Royal Society A, 373, 20140257 .

- Vernazza, J. E., Avrett, E. H. and Loeser, R. (1981). Structure of the solar chromosphere. III. Models of the EUV brightness components of the quiet Sun. The Astrophysical Journal Supplement Series, 45, 635-725 .

- Withbroe, G. L. and Noyes, R. W. (1977). Mass and energy flow in the solar chromosphere and corona. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 15, 363-387 .